«Ich musste mit ihnen auskommen» – Gontran de Poncins «Kabluna»

26. September 2021 ∙ Moritz Nestor

«Kabluna» ist das Wort der Eskimos der Arktis für die «zivilisierten» Weissen. Der französische Völkerkundler Gontran de Poncins, der eigentlich Jean-Pierre Gontran de Montaigne, vicomte de Poncins hiess, also ein Nachfahre des grossen europäischen Pädagogen Michel de Montaigne (1533–1592) war, schrieb den wunderbaren Reisebericht «Kabluna» 1938 auf. Er hatte zwei Jahre lang unter Eskimos gelebt. Wie einer der ihren.

«Kabluna» ist das Wort der Eskimos der Arktis für die «zivilisierten» Weissen. Der französische Völkerkundler Gontran de Poncins, der eigentlich Jean-Pierre Gontran de Montaigne, vicomte de Poncins hiess, also ein Nachfahre des grossen europäischen Pädagogen Michel de Montaigne (1533–1592) war, schrieb den wunderbaren Reisebericht «Kabluna» 1938 auf. Er hatte zwei Jahre lang unter Eskimos gelebt. Wie einer der ihren.

«Kabluna» erzählt davon, wie es dem Franzosen Poncin gelingt, «in wenigen Monaten die zivilisatorischen Gewohnheiten von Jahrtausenden abzustreifen und mit den Polareingeborenen zu leben, bei einer normalen Temperatur von vierzig Grad Kälte und einer Ernährung von Schneewasser, rohem vereisten Fischen und Robbenfleisch. Das Buch ist der packende Bericht einer Reise in die Eiszeit, die Geschichte des Zusammenstosses zweier Welten und Denkweisen. Gontran de Poncins verliert sich nicht in Vermutungen und Reflexionen: er stellt Tatsachen dar, zeichnet Erlebtes gewissenhaft auf und berichtet Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Leben dieser Menschen».

Das Schwierigste aber für den europäischen Adligen Gontran de Poncins waren nicht die  Entbehrungen bei vierzig Grad minus, sondern «die Denkweise der Eskimos. Man konnte mit ihnen nicht zurechtkommen, ausser man suchte sich mit ihnen in ihrer eigenen Ausdrucksweise zu verständigen; und ich war nicht ein Tourist, für den das nebensächliche Dinge sind, sondern ich war auf die Hilfe der Eskimos angewiesen. Ich musste mit ihnen auskommen.» (S. 10) Welche humane

Entbehrungen bei vierzig Grad minus, sondern «die Denkweise der Eskimos. Man konnte mit ihnen nicht zurechtkommen, ausser man suchte sich mit ihnen in ihrer eigenen Ausdrucksweise zu verständigen; und ich war nicht ein Tourist, für den das nebensächliche Dinge sind, sondern ich war auf die Hilfe der Eskimos angewiesen. Ich musste mit ihnen auskommen.» (S. 10) Welche humane  Geisteshaltung: Wir Menschen müssen miteinander auskommen. Was wäre heute für eine Welt, denkt man unwillkürlich angesichts dieser Haltung des französischen Völkerkundlers, die dessen Reisebericht wie ein roter Faden durchzieht, hätten wir Europäer diese mitmenschliche Grundhaltung leben können, statt jahrhundertlang andere Kontinente, Kulturen und «wilde» Völker zu «entdecken», «christianisieren» und «zivilisieren» – und heute «demokratisieren» und im Namen der Menschenrechte bombardieren und verhungern zu lassen!

Geisteshaltung: Wir Menschen müssen miteinander auskommen. Was wäre heute für eine Welt, denkt man unwillkürlich angesichts dieser Haltung des französischen Völkerkundlers, die dessen Reisebericht wie ein roter Faden durchzieht, hätten wir Europäer diese mitmenschliche Grundhaltung leben können, statt jahrhundertlang andere Kontinente, Kulturen und «wilde» Völker zu «entdecken», «christianisieren» und «zivilisieren» – und heute «demokratisieren» und im Namen der Menschenrechte bombardieren und verhungern zu lassen!

Die menschliche Haltung dieses Völkerkundlers aus dem Jahr 1938 gilt doch eigentlich für die Begegnung mit einem jeden Menschen! Man kann doch mit jedem Menschen, mit jedem Volk und mit jeder Kultur, um es in den Worten Poncins zu sagen, «nicht zurechtkommen, ausser man suchte sich mit ihnen in ihrer eigenen Ausdrucksweise zu verständigen»! Die Extrembedingungen der unwirtlichen Eiswüste der Arktis üben einen besonders hohen Druck auf die Menschen aus, die in ihr (über)leben wollen. So dass, möchte man meinen, Gontran de Poncins nicht viel mehr übrig blieb als die Einsicht: «ich war auf die Hilfe der Eskimos angewiesen. Ich musste mit ihnen  auskommen.» Doch es war nicht der äussere Druck der unwirtlichen Eiswüste, der den französischen Völkerkundler letztendlich zu dieser gleichwertigen friedlichen Haltung

auskommen.» Doch es war nicht der äussere Druck der unwirtlichen Eiswüste, der den französischen Völkerkundler letztendlich zu dieser gleichwertigen friedlichen Haltung  gegenüber einer fremden Kultur drängte. Gontran de Poncins beschreibt, dass das Entscheidende die Arbeit an sich und die Veränderung seiner inneren Haltung war. Für die Priester, Trapper und Jäger nämlich, die damals unter den gleichen klimatischen Extrembedingungen wie der Völkerkundler überleben müssen, beschreibt er, seien die Eskimos «ausnahmslos alle „nichts wert“» gewesen. Diese sich zivilisiert und Christen nennenden Weissen «leben das Leben der Eskimos, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Sie reisen auf Schlitten, holen Fische unter dem Eis hervor, tragen Pelze und bauen, allerdings selten, Schneehäuser (Iglus). Aber in die geistige Eskimowelt dringen sie nie und nimmer ein.» Zwischen ihnen und dem Franzosen besteht «der wesentliche Unterschied, dass ich hierher gekommen war, um in eine Welt einzudringen, die ihnen [den Kablunas] gleichgültig war.» (S. 21f.)

gegenüber einer fremden Kultur drängte. Gontran de Poncins beschreibt, dass das Entscheidende die Arbeit an sich und die Veränderung seiner inneren Haltung war. Für die Priester, Trapper und Jäger nämlich, die damals unter den gleichen klimatischen Extrembedingungen wie der Völkerkundler überleben müssen, beschreibt er, seien die Eskimos «ausnahmslos alle „nichts wert“» gewesen. Diese sich zivilisiert und Christen nennenden Weissen «leben das Leben der Eskimos, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Sie reisen auf Schlitten, holen Fische unter dem Eis hervor, tragen Pelze und bauen, allerdings selten, Schneehäuser (Iglus). Aber in die geistige Eskimowelt dringen sie nie und nimmer ein.» Zwischen ihnen und dem Franzosen besteht «der wesentliche Unterschied, dass ich hierher gekommen war, um in eine Welt einzudringen, die ihnen [den Kablunas] gleichgültig war.» (S. 21f.)

Damit ist dieses Buch viel mehr als der wirklich packend geschriebene Reisebericht eines Franzosen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Es enthält eine Fülle von Schilderungen innerer Lernprozesse. Sie machen das Buch auch zu einem lebendigen Erziehungsbuch: Ein europäischer Adliger – für uns «Kablunas» alle stehend – stellt sich beim Kennenlernen einer anderen Kultur der Aufgabe der inneren Auseinandersetzung mit sich und den eigenen kulturellen Vorurteilen. Er überwindet das hohen Ross des Eingebildeten, der sich anderen Kulturen höchstens als «Tourist» nähern kann und den die Geisteswelt von ihm fremden Menschen nicht interessiert. So liest sich Kabluna auch als

Damit ist dieses Buch viel mehr als der wirklich packend geschriebene Reisebericht eines Franzosen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Es enthält eine Fülle von Schilderungen innerer Lernprozesse. Sie machen das Buch auch zu einem lebendigen Erziehungsbuch: Ein europäischer Adliger – für uns «Kablunas» alle stehend – stellt sich beim Kennenlernen einer anderen Kultur der Aufgabe der inneren Auseinandersetzung mit sich und den eigenen kulturellen Vorurteilen. Er überwindet das hohen Ross des Eingebildeten, der sich anderen Kulturen höchstens als «Tourist» nähern kann und den die Geisteswelt von ihm fremden Menschen nicht interessiert. So liest sich Kabluna auch als  Erziehungsroman für das Leben-Lernen des Friedens und der Verständigung zwischen Kulturen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ein kleines Friedenslicht in schwerer Zeit. Und eine würdige Hommage an das Toleranzdenken von Poncins berühmtem Urahnen Michel de Montaigne, der einst anmahnte, dass erst das Hineindenken und -fühlen in andere die Menschen befähige, nicht nur ihr eigenes Wesen, sondern auch das der anderen Menschen wirklich zu verstehen. Während die angloamerikanischen Machteliten die atomare Hochrüstung in atemberaubendem Tempo vorantreiben und die Welt damit bedrohen und in Angst und Schrecken versetzen, mahnt das in «Kabluna» verewigte humanistische Ethos der beiden Montaignes aus dem «alten Europa», das jene Schrecken verbreitenden einfältigen Machteliten spöttisch abtun, heute drängender denn je: «Ich musste mit ihnen auskommen.»

Erziehungsroman für das Leben-Lernen des Friedens und der Verständigung zwischen Kulturen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ein kleines Friedenslicht in schwerer Zeit. Und eine würdige Hommage an das Toleranzdenken von Poncins berühmtem Urahnen Michel de Montaigne, der einst anmahnte, dass erst das Hineindenken und -fühlen in andere die Menschen befähige, nicht nur ihr eigenes Wesen, sondern auch das der anderen Menschen wirklich zu verstehen. Während die angloamerikanischen Machteliten die atomare Hochrüstung in atemberaubendem Tempo vorantreiben und die Welt damit bedrohen und in Angst und Schrecken versetzen, mahnt das in «Kabluna» verewigte humanistische Ethos der beiden Montaignes aus dem «alten Europa», das jene Schrecken verbreitenden einfältigen Machteliten spöttisch abtun, heute drängender denn je: «Ich musste mit ihnen auskommen.»

Kabluna Ich musste mit ihnen auskommen. Zeit-Fragen 25-26, Seite 12

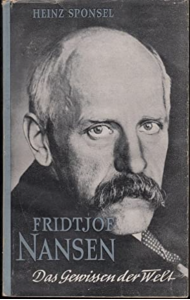

Auch der norwegische Polarforscher Nansen lebte eine Zeit unter den Eskimos Grönlands. In seinem bewegenden Buch «Eskimoleben» hat er deren Kultur ausführlich beschrieben.

Auch der norwegische Polarforscher Nansen lebte eine Zeit unter den Eskimos Grönlands. In seinem bewegenden Buch «Eskimoleben» hat er deren Kultur ausführlich beschrieben.

«Selten oder nie kommt Streit vor. Die Grönländer können einfach nicht die Zeit mit nichtigem Gezänk vergeuden; der Kampf mit den Naturgewalten […] ist hier schwerer als irgendwo auf Erden, und das kleine Volk führt ihn ohne unnötige Zersplitterung. Seine erste Gemeinschaftspflicht heisst: andern helfen. Darauf und auf dem Zusammenhalt in Glück und Unglück beruht das Dasein in den kleinen Gemeinschaftswesen der Eskimos. Ein hartes Leben hat den Grönländer gelehrt, dass selbst wenn er tüchtig ist und sich in der Regle allein durchhelfen kann, doch Zeiten kommen, wo er ohne die Hilfe seiner Mitmenschen untergehen muss. Darum ist es erforderlich, dass man ständig hilfsbereit ist. ‘Und wie ihr wollet, dass die Menschen euch tun, so tut ihnen’ – diesen Lehrsatz, einen der ersten und wichtigsten des Christentums, hat die Natur selbst die Grönländer gelehrt. Ebenso wie Hilfsbereitschaft gegenüber Nachbarn ist Gastfreundschaft gegen Fremde Gesetz.»

«Dass einige in Überfluss schwelgen, während andere Not leiden, so wie es in der europäischen Gesellschaft tagtäglich geschieht, ist unter den Eskimos […] undenkbar. […] Im Umgang sind sie friedlich und wohlwollend. Schimpfworte kennt ihre Sprache nicht. Schlägereien und andere Roheiten kommen unter ihnen nicht vor. Mord ist eine grosse Seltenheit. Einen Menschen zu töten betrachten sie als Grausamkeit. Krieg ist in ihren Augen deshalb unverständlich und abscheulich, und ihre Sprache besitzt kein Wort dafür; in Soldaten und Offizieren […] sehen sie geradezu Menschenschlächter.»

«So kamen die Europäer. Ohne das Volk zu kennen und zu wissen, was es braucht, nahmen sie ohne weiteres an, dass es von Grund aus der Verbesserung bedürfe. Sie […] griffen überall in die alten Lebensgrundlagen ein und zerstörten zugleich mit dem alten, Gleichgewicht haltenden System die gesunden Lebensgrundlagen der Eskimos. Und […] (sie) überschütteten die ‘Wilden’ mit den ‘Segnungen der Kultur’ – angefangen bei Kaffee, Tabak und Branntwein.»

«Welch Unglück haben wir nicht mit unserem Geld über sie gebracht! Wenn sie jetzt mehr besitzen, als der Augenblick verlangt, wird für sie die Versuchung zu gross, den Überfluss an die Europäer zu verkaufen, anstatt, wie zuvor, ihn dem hilfsbedürftigen Nachbarn zu geben. Damit zerstören wir Christen ihre aufopfernde Nächstenliebe, statt sie zu entwickeln.»

«Mit einem Schlag gaben wir ihnen eine völlig neue Religion, zerbrachen die Achtung vor den alten Bräuchen und Traditionen, natürlich ohne ihnen dafür neue geben zu können; es fiel ihnen dabei gar nicht ein, dass dieses Volk im Herzen christlicher war als sie selbst du die christliche Liebelehre ganz anders durchgeführt hatte als irgendeine ‘christliche’ Nation. […] Wir fanden ein von Natur hochbegabtes Volk vor, das gut lebte und trotz seiner Fehler auf sittlich hoher Stufe stand. Mit unserer Kulturarbeit aber, unserer Mission und Fabrikware haben wir seine materiellen Bedingungen, seine Moral und seine Gemeinschaftsordnung in traurigen Verfall gebracht – und nun scheint es dem Untergang geweiht. […] ist nicht die Frucht der Berührung mit Europäern und Missionaren überall dieselbe? Was ist aus den Indianern geworden, aus den vormals stolzen Mexikanern, aus den hochbegabten Inkas in Peru […] Und Afrika? […] unverdrossen sprechen wir in hohen Tönen von dem ‘Segen des Christentums und der Zivilisation’ den wir ihnen bringen wollen. […] Wir erkennen dieselbe Rasse wieder [gemeint sind die Europäer], die – als China sich gegen das zersetzende Gift des Opiums wehren wollte – es mit blutigem Kriege zwang, seine Häfen für den Opiumhandel zu öffnen, damit die Europäer Riesenvermögen einheimsen konnten, während Staat und Gesellschaft in China untergraben wurden. […] Die Grönländer sehen auf die dummen, selbstherrlichen Europäer verächtlich herab, die so schön predigen und so schlecht handeln, und die von […] allem, was für ihr Leben von Wichtigkeit ist, so gar nichts verstehen. […] Es ist gewiss ein schöner Gedanke, diesen armen Wilden, die man nie gesehen hat und deren Not man nicht kennt, helfen zu wollen; aber […] warum dann nicht bei den Nächsten beginnen; und wenn allen hier [in Europa] im eigenen Haus geholfen wäre, so könnten wir vielleicht untersuchen, ob es auch an andern Orten Menschen gibt, die unserer Hilfe bedürfen. […] Sollen uns denn niemals die Augen darüber aufgehen, was wir tun? Werden nicht bald von Pol zu Pol alle wahren Menschenfreunde sich in vernichtendem Protestgegen dieses Unwesen erheben, gegen diese selbstherrliche, skandalöse Behandlung von Menschen anderer Rassen, anderen Glaubens und anderer Kultur? Es wird eine Zeit kommen, wo unsere Kinder und Kindeskinder uns streng verurteilen […] Dann wird die Moral sich soweit entwickelt haben, dass man nur tüchtigen und gut ausgerüsteten Menschen gestattet, sich erst sorgsam in des Leben und die Kultur eines fremden Volkes hineinzuversetzen, um zu untersuchen, ob es unserer Stütze bedürfe, und auf welche Weise man ihm für diesen Fall am besten dienen könne […] und dass man ein Volk in Ruhe in Frieden lässt, wenn sich zeigt, dass man nichts von Wert ausrichten kann. […] Ich musste mein Gewissen erleichtern; es war mir eine heilige Pflicht, meinen geringen Beitrag zu leisten. […] Meine einzige Hoffnung ist, dass mein Ruf hie und da Gefühl für die Eskimos und Mitleid mit ihrem Schicksal erwecken möge.»

«Mit einem Schlag gaben wir ihnen eine völlig neue Religion, zerbrachen die Achtung vor den alten Bräuchen und Traditionen, natürlich ohne ihnen dafür neue geben zu können; es fiel ihnen dabei gar nicht ein, dass dieses Volk im Herzen christlicher war als sie selbst du die christliche Liebelehre ganz anders durchgeführt hatte als irgendeine ‘christliche’ Nation. […] Wir fanden ein von Natur hochbegabtes Volk vor, das gut lebte und trotz seiner Fehler auf sittlich hoher Stufe stand. Mit unserer Kulturarbeit aber, unserer Mission und Fabrikware haben wir seine materiellen Bedingungen, seine Moral und seine Gemeinschaftsordnung in traurigen Verfall gebracht – und nun scheint es dem Untergang geweiht. […] ist nicht die Frucht der Berührung mit Europäern und Missionaren überall dieselbe? Was ist aus den Indianern geworden, aus den vormals stolzen Mexikanern, aus den hochbegabten Inkas in Peru […] Und Afrika? […] unverdrossen sprechen wir in hohen Tönen von dem ‘Segen des Christentums und der Zivilisation’ den wir ihnen bringen wollen. […] Wir erkennen dieselbe Rasse wieder [gemeint sind die Europäer], die – als China sich gegen das zersetzende Gift des Opiums wehren wollte – es mit blutigem Kriege zwang, seine Häfen für den Opiumhandel zu öffnen, damit die Europäer Riesenvermögen einheimsen konnten, während Staat und Gesellschaft in China untergraben wurden. […] Die Grönländer sehen auf die dummen, selbstherrlichen Europäer verächtlich herab, die so schön predigen und so schlecht handeln, und die von […] allem, was für ihr Leben von Wichtigkeit ist, so gar nichts verstehen. […] Es ist gewiss ein schöner Gedanke, diesen armen Wilden, die man nie gesehen hat und deren Not man nicht kennt, helfen zu wollen; aber […] warum dann nicht bei den Nächsten beginnen; und wenn allen hier [in Europa] im eigenen Haus geholfen wäre, so könnten wir vielleicht untersuchen, ob es auch an andern Orten Menschen gibt, die unserer Hilfe bedürfen. […] Sollen uns denn niemals die Augen darüber aufgehen, was wir tun? Werden nicht bald von Pol zu Pol alle wahren Menschenfreunde sich in vernichtendem Protestgegen dieses Unwesen erheben, gegen diese selbstherrliche, skandalöse Behandlung von Menschen anderer Rassen, anderen Glaubens und anderer Kultur? Es wird eine Zeit kommen, wo unsere Kinder und Kindeskinder uns streng verurteilen […] Dann wird die Moral sich soweit entwickelt haben, dass man nur tüchtigen und gut ausgerüsteten Menschen gestattet, sich erst sorgsam in des Leben und die Kultur eines fremden Volkes hineinzuversetzen, um zu untersuchen, ob es unserer Stütze bedürfe, und auf welche Weise man ihm für diesen Fall am besten dienen könne […] und dass man ein Volk in Ruhe in Frieden lässt, wenn sich zeigt, dass man nichts von Wert ausrichten kann. […] Ich musste mein Gewissen erleichtern; es war mir eine heilige Pflicht, meinen geringen Beitrag zu leisten. […] Meine einzige Hoffnung ist, dass mein Ruf hie und da Gefühl für die Eskimos und Mitleid mit ihrem Schicksal erwecken möge.»

Im Vorwort von Winnetou, 1. Band (1893-1905) von Karl May heisst es:

Im Vorwort von Winnetou, 1. Band (1893-1905) von Karl May heisst es:

«Ja, die rote Nation liegt im Sterben! Vom Feuerlande bis weit über die nordamerikanischen Seen hinauf liegt der riesige Patient ausgestreckt, niedergeworfen von einem unerbittlichen Schicksale, welches kein Erbarmen kennt. […] Wenn es richtig ist, daß alles, was lebt, zum Leben berechtigt ist, und dies sich ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so besitzt der Rote das Recht zu existieren, nicht weniger als der Weiße und darf wohl Anspruch erheben auf die Befugnis, sich in sozialer, in staatlicher Beziehung nach seiner Individualität zu entwickeln. […] Der Weiße fand Zeit, sich naturgemäß zu entwickeln; er hat sich nach und nach vom Jäger zum Hirten, von da zum Ackerbauer und Industriellen entwickelt; darüber sind viele Jahrhunderte vergangen; der Rote aber hat diese Zeit nicht gefunden, denn sie wurde ihm nicht gewährt. Er soll von der ersten und untersten Stufe, also als Jäger, einen Riesensprung nach der obersten machen, und man hat, als man dieses Verlangen an ihn stellte, nicht bedacht, daß er da zum Falle kommen und sich lebensgefährlich verletzen muß. […] Der Weiße kam mit süßen Worten auf den Lippen, aber zugleich mit dem geschärften Messer im Gürtel und dem geladenen Gewehre in der Hand. Er versprach Liebe und Frieden und gab Haß und Blut. Der Rote mußte weichen, Schritt um Schritt, immer weiter zurück. […] Ja, er ist ein kranker Mann geworden, ein – sterbender Mann, und wir stehen mitleidig an seinem elenden Lager, um ihm die Augen zuzudrücken. […] Was hätte diese Rasse leisten können, wenn man ihr Zeit und Raum gegönnt hätte, ihre inneren und äußeren Kräfte und Begabungen zu entwickeln? Welche eigenartige Kulturformen werden der Menschheit durch den Untergang dieser Nation verloren gehen? […] Gestattet man dem Bison, damit er nicht aussterbe, ein Asyl da oben im Nationalpark von Montana und Wyoming, warum nicht auch dem einstigen, rechtmäßigen Herren des Landes einen Platz, an dem er sicher wohnen und geistig wachsen kann?»

Die Bedeutung der Kulturanthropologie für den Umgang mit anderen Kulturen

Die Bedeutung der Kulturanthropologie für den Umgang mit anderen Kulturen

Zitate aus: Michael Landmann. Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur, 1961

«Schauen wir hinaus in die Welt, dann erblicken wir zwar dort die Kultur; schauen wir dagegen zurück auf uns selbst, dann geben wir uns keine Rechenschaft davon, wie sehr wir ihre Geschöpfe sind, sondern halten naiv die ‘Kultur in uns’ […], für unser angestammt-natürliches menschliches Sein. Mit dem sich steigernden Gefühl für die geschichtliches Mannigfaltigkeit und radikale Unterschiedenheit der kulturellen Systeme, in denen sich der ein und derselbe bleibende Mensch bewegt, wird aber endlich die Doppeleinsicht reif, dass sie […] etwas von ihm Loslösbares, Eigenes, ihm Gegenüberstehendes sein müssen; und dass sie gleichzeitig von tiefster prägender Gewalt für ihn, dass sie sein Fundament und Schicksal sind.» (S. 10)

Der heranwachsende «Mensch denkt und handelt nicht primär gemäss seiner eigenen inneren Überlegungen, sondern gemäss den Traditionen der Gemeinschaft, in die er hineingeboren wurde. Um nur das für wahr und für gut zu halten, was sich vor seiner individuellen Vernunft bewährt, […], dazu muss der Mensch schon Distanz zu den Traditionen und muss er schon zu seiner Vernunft Vertrauen gewonnen haben.» (S. 13)

«Das Tier könnte man sagen, wird von der Natur selbst bereits vollendet. […] Der Mensch dagegen ist eine von der Natur nur halbvollendet Schöpfung […]. Dafür macht ihm die Natur ein grösseres Geschenk, als sie es ihm auch mit der höchsten Vollendung hätte machen können: sie lieh ihm selbst einen Teil ihrer Schöpferkraft, so dass er sich nun selbst vollenden kann. […] Der Mensch […] findet an sich selbst eine Aufgabe vor, und das ist aber kein Mangel, sondern die höchste Auszeichnung, denn ‘wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch’: weil er an sich eine Aufgabe vorfindet, deshalb verfügt er zugleich über die Kraft, diese Aufgabe jeweils zu bewältigen, und durch diese Kraft ist er allen von vornherein in sich geschlossenen Wesen überlegen.» (S. 17)

Der Mensch ist «in seinem gesamten Bau auf das umhüllende Medium der Kultur hingeordnet, er ist in sie gewissermassen ähnlich eingebettet wie der Fisch ins Wasser und der Vogel in die Atmosphäre. Nur dank der Gehaltenheit durch sie steht er aufrecht, nur weil sie ihn trägt, wird er lebensfähig. Und deshalb kann man ihn eben doch nicht aus sich heraus allein begreifen, sondern nur in seiner Bezogenheit auf dieses über ihn hinausliegende Medium. Wie man beim Fisch bei einer anatomischen Sektion kein Wasser finden wird, und ihn dennoch nur verstehen kann als Wassertier, und ebenso den Vogel als Luftwesen, so auch den Menschen nur als Kulturwesen.» (S. 22)

«Das von Früheren Gewonnene wird zur Institution, auf die der Spätgeborene sich stützen darf. Auch in der Erkenntnissphäre muss ja nicht jeder wieder dieselben Erfahrungen neu machen, sondern jedes Volk verfügt bereits über einen angesammelten Schatz von Erfahrungen. Ganz analog in der Sphäre des Handelns. Um seine mangelnde Anpassung an die Welt auszugleichen, macht der Mensch Erfindungen: Geräte, Kleider, Wohnungen, und diese Erfindungen gehen aber nicht sogleich wieder unter, sondern sie werden zum dauerhaften Besitz. Überall bilden sich ferner perseverierende technische und sittliche Praktiken heraus, wie man etwas macht und wie man sich verhält. Wir fassen all dies unter dem Begriff der Kultur […] zusammen. Wiewohl die kulturellen Gebilde vom Menschen geschaffen sind und auch als Geschaffene weiterhin darauf angewiesen sind, dass sie wieder ins menschliche Leben hineinwirken und von ihm gleichsam durchpulst werden, haften sie dennoch nicht unmittelbar am Menschen selbst, sondern sie haben etwas wie eine eigenständige Seinsweise neben dem Menschen. Und auf eben dieser Eigenständigkeit beruht es nun auch, dass sie vom jeweiligen Leben ablösbar sind und von Generation zu Generation übertragen werden können. Erlebnisse und Begebenheiten vergehen, Kulturelles aber wird traditionalisiert und wird in Tradition bewahrt. Und es muss bewahrt werden, denn das zu Form und Festigkeit niedergeschlagene Schöpfertum der Vergangenheit ist für den Menschen ebenso kostbar und ebenso lebenswichtig wie das Aktualschöpferische der Gegenwart. Nicht nur seine spezifischen Fähigkeiten, sondern auch sein Kulturbesitz ist es, der beim Menschen an die Stelle der tierischen Welteingepasstheit und Instinktausstattung tritt. Mit all seinen hervorragenden Fähigkeiten würde der Mensch sogleich wieder zugrunde gehen, wenn er, um das Leben zu meistern, allein auf sie angewiesen wäre. Was der Einzelne hervorbringen kann, ist ja immer nur vergleichsweise wenig im Vergleich zu all dem, dessen er zum Bestehen bedarf. Er muss dies aber auch gar nicht alles selbst hervorbringen, denn jeder Mensch, auch schon der dem primitivsten Stamme Angehörige, wird nicht nur mit der menschlichen Begabung des Hervorbingens geboren, sondern er wird immer bereits in die getreulich festgehaltenen und den Folgegeschlechtern weitergegebenen Hervorbringungen früherer Geschlechter hineingeboren, die sich ihm hilfreich zur Verfügung stellen. Immer sind wir bereits Erben einer Vorwelt, die ihrerseits schon Kenntnisse erworben und lebenserleichternde Einrichtungen geschaffen und sie in einem langwährenden kumulativen Prozess angehäuft hat. Die gesammelte Fülle dieses Reichtums der Generationen, wie der Einzelne ihn in seinem kurzen Leben niemals erarbeiten könnte, findet der Nachgeborene nun vor, er ist der Nutzniesser dieses Reichtums, er braucht bloss in die ihm schon seit alters vorbereiteten Ordnungen und Bahnungen hineinzuwachsen, in denen dann auch sein Leben verlaufen wird. Und nur weil er dies darf, nur weil er ausgetretene Pfade benützen darf, die ihn von sich auch lenken und ihn wie von selbst seinem Ziel zuführen, nur deshalb, und nicht aus seinen nur eigenen Kräften und Fähigkeiten heraus, vermag er sich einmal überhaupt einmal am Leben zu erhalten und sodann sein Leben auf eine immer höhere Stufe zu steigern.» (S. 18f.)